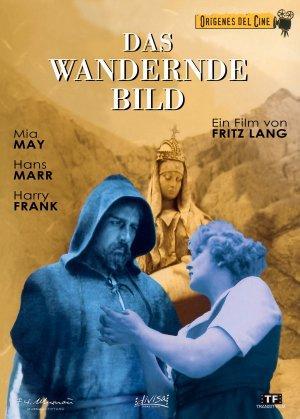

La imagen errante (Das wandernde Bild, 1920)

Por primera vez compartiendo guion con la que sería su esposa, Thea von Harbou, y en una producción de Joe May, con el que había debutado en el mundo del cine, Fritz Lang nos ofrece un melodrama folletinesco de difícil encaje en los tiempos actuales. Hay que tener muchas tragaderas para digerir un dramón de estas características, de lo más bizarras.

Las casualidades y las inverosimilitudes se mezclan sin fin, todo ello en el seno de una historia que se plantea como realista, incluso en lo formal, recurriendo a numerosas escenas en exteriores, en los bellos parajes de los Alpes bávaros, con vistas del Königssee (zona cercana a la del famoso “nido del águila” hitleriano).

De entrada, casual es el encuentro de Wil (Rudolf Klein-Rogge), primo del “dado por muerto” Georg Vanderheit (Hans Marr), y de la mujer de este, Irmgard (Mia May), en un tren que se dirige a la zona de alta montaña bávara. De hecho, él va tras sus pasos, porque se cree con derecho sobre la herencia de Georg; ella, huye del hermano de este, John (interpretado por el mismo actor), con el que se ha casado “en secreto”, aunque el matrimonio se haya registrado entre ella y Georg. ¡Qué galimatías! ¿Y por qué? Pues porque resulta que el tal Georg es un filósofo de costumbres un tanto hurañas, defensor a ultranza del amor libre, y enemigo de establecer vínculos matrimoniales. Y, como suele suceder en todo melodrama que se precie de tal, hay por en medio un embarazo (desde luego, el melodrama no existiría si el uso del humilde condón estuviera generalizado), lo que lleva a Irmgard a convencer a John de establecer ese falso matrimonio como forma de “legalizar” la situación por mor de proteger a la que será su hija (aunque los subtítulos de la edición de Divisa le cambian el sexo). Me hubiera gustado que Lang hubiera reproducido con pelos y señales la conversación entre “esposa” y “cuñado” en la que ella le convence que sea “esposo” en lugar del “esposo”.

Lo que no saben en ese momento ni Irmgard, esposa de Georg de facto, pero no legalmente, aunque así conste en el registro, ni John, hermano de Georg, "esposo" legalmente de Irmgard (y, en consecuencia, padre o padrastro de la niña) pero no de facto, ni Wil, primo que se ha quedado sin herencia porque ha surgido una esposa inesperada, es que el bueno de Georg, tan puro él, ante la disyuntiva de casarse y dar públicamente su brazo a torcer, se ha ido a vivir como un ermitaño y ha fingido su suicidio (¡bravo por Georg, ya se ve que es hombre de convicciones sólidas!).

Pero esto no acaba aquí. Resulta que John, en su persecución de Irmgard, que adivinamos que lleva a cabo con aviesas intenciones, llega a la misma población donde se ha alojado Irmgard. Esta, previsoramente, pone pies en polvorosa y sigue su huida montaña arriba, cruzándose en su camino con la cabaña del que es su amado Georg, sin advertirlo. En su periplo, Irmgard se cruza con la estatua de una virgen con un niño en brazos, que jugará un papel clave en la resolución del dramón (estatua, por cierto, que me ha recordado el inquietante ángel ciego de Moonfleet).

Pero, con una insistencia digna de Griffith, John no ceja en su empeño de cazar a la mujer, más o menos el mismo que pone Wil en seguirla. Añadamos ahora a Georg que se decide a salir también en su ayuda. Ya tenemos a los tres hombres en pos de la mujer. Georg consigue salvar momentáneamente a Irmgard, refugiándose en una cabaña, frágil vivienda que quedará enterrada por un alud provocada por John, con los explosivos que ha robado de una cantera cercana.

Ya tenemos a la pareja reunida de nuevo, en condiciones extremas (algo muy languiano: para el bueno de Fritz el amor siempre se asocia con el peligro y la muerte). Es momento para introducir unos cuantos flashbacks para aclarar algo la trama al personal (tarea más dificultosa si cabe por la pérdida de buena parte del metraje).

Después de un tercer acto dedicado a ponernos al día de la historia de los personajes, el cuarto resuelve trágicamente la alocada persecución de John, en la que actúan al alimón Wil y Georg. A salvo ya, Irmgard queda bajo la protección de Wil, porque nuestro ermitaño es un tipo, como se dice en catalán, “del morro fort”, o sea no dado a cambiar sus convicciones, y en su día prometió ante la estatua de la virgen (algo muy filosófico, como se puede apreciar), que no regresaría al “mundo” mientras ese trozo de piedra no se moviera.

Y eso precisamente es lo que pasará, accidentalmente, en el quinto acto, fruto de un tronco caído por efecto de la tormenta (¿influjo divino?, ¿el destino?). Desaparecida la estatua, lo que verá el sorprendido Georg es la imagen de una mujer con un niño andando en la nieve… Mujer que es, como no podía ser de otra manera, la caritativa Irmgard, que acaba de rescatar a un recién nacido de los brazos de su madre muerta.

Liberado de su juramento, Georg puede ya volver al “mundo”, pero por poco tiempo, el justo de recoger a Irmgard de los protectores brazos de Wil (que, dispuesto a no perder el tiempo, ya le está pidiendo que se case con él), y volver a su vida de eremita, ahora un poco menos solo, que siempre está bien para las frías noches de invierno. Eso sí, la hija biológica, y esa otra criatura rescatada de la pobreza, que se busquen la vida, porque nada más sabremos de ellas.

En fin, rocambolesca historia que uno no puede hacer otra cosa que tomársela con sentido del humor. No obstante, hay que reconocer que el ritmo narrativo del film es ágil (quizá lo aligerado del metraje juegue a su favor... o no, de momento nos quedamos sin saberlo), y la estructuración de la película funciona, a pesar de lo gris de los intérpretes. Mia May está lejos de ser una actriz que llene la pantalla, que atrape al espectador, que nos la haga creíble como catalizadora de las tribulaciones de tres hombres, cuyas vidas parecen girar a su alrededor.

Lo más interesante del film lo encontramos en ciertos detalles de romanticismo extremo, digno de Bécquer, con ese brazo esquelético que mueve la campana que suena en el valle, o la presencia pétrea de la virgen, convertida en mujer de carne y huesos (uno de los momentos más bellos del film, un gran acierto visual).

Lástima que Lang no jugara a fondo esa carta romántica, y se fuera un poco por los “cerros de Úbeda [o de los Alpes]”, con las cuitas folletinescas de los personajes.

¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.

¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar