La competencia Fellini-Visconti tuvo años encarnizados. Si en 1960 “La dolce vita” se encontraba con la rivalidad durísima de “Rocco”, en el 63 “Ocho y medio” se las tuvo que ver nada menos que con “El gatopardo”, una clara cumbre en la trayectoria de su director, que a mi juicio no pudo repetir un hito semejante en el resto de su vida, mientras que Fellini todavía tenía muchas sorpresas guardadas en la manga.

En todo caso, la temática de la desaparición de un mundo y su sustitución por otro, de los dinosaurios de una era geológica anterior contemplando resignados cómo, a pesar de ser reemplazados por nuevas especies, en teoría más rápidas y capaces, el mundo aun así no va a mejorar, no podría tener una expresión más perfecta que esta película, a pesar de que el gran público no siempre la ha comprendido como merece (en este sentido es instructivo el comentario de Fernando Fernán-Gómez, que, en una introducción del programa “Cine-Club”, allá por los 80, poniendo en contexto el estreno en salas de una de sus películas, relataba que por aquellos años se había reestrenado el clásico de Visconti, y que, según los periódicos, el público se quejaba en algunos pases).

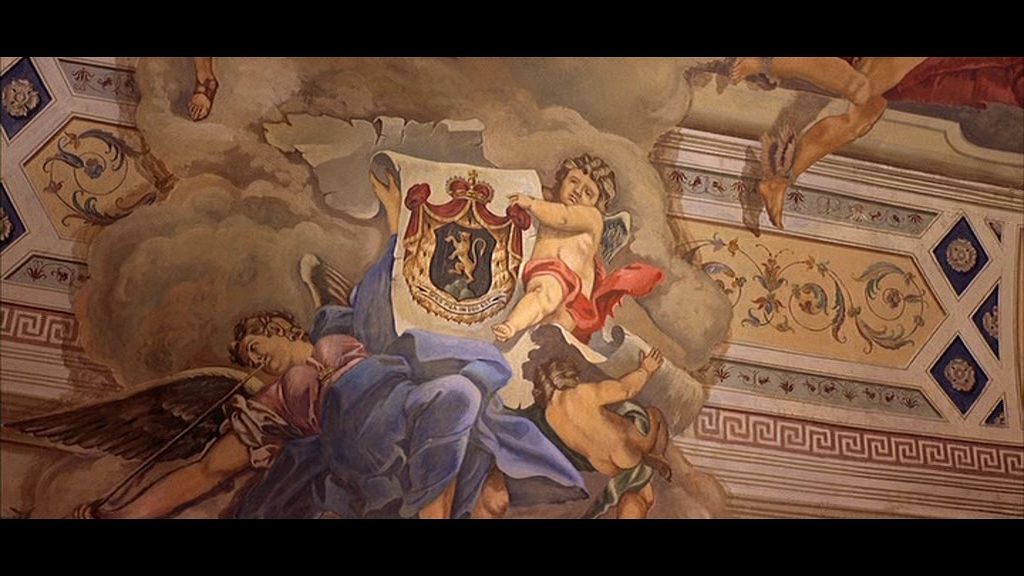

Y es que “El gatopardo” (que ya sé que tendría que ser “El leopardo”, aunque no veo las manchas en el escudo de los Salina, con lo cual incluso tal vez “El guepardo” sería una opción más correcta, pero a estas alturas no vamos a cambiar un título ya fosilizado en la memoria colectiva), aunque es una película con bastante épica, es más bien una épica intimista, en la que la batallita, como en “Senso” es un trámite, y todo lo fundamental se dice en una secuencia, la del baile, en la que “no sucede nada” y a la vez sucede todo, a lo largo de casi 45 minutos.

Lo original de la película, y del enfoque de Visconti en general, es que raramente se habían contado los cambios históricos desde el punto de vista de los estamentos preteridos, arrumbados por un “progreso histórico” que en el fondo no es tal (la célebre frase de que “todo tiene que cambiar un poco para que todo siga igual”, aparece dos veces en el metraje, pronunciada tanto por don Fabrizio como por Tancredi, que es visto como su heredero hasta el punto de que llegamos a ver su cara reflejada en el espejo ante el cual el príncipe se está afeitando). A Éric Rohmer se le reprochó unas décadas después que adoptara el punto de vista de la aristocracia en “La inglesa y el duque”, su película sobre la Revolución Francesa, por lo que dudo que los compañeros de viaje comunistas de Luchino se sintieran muy felices ante un espectáculo suntuoso que parecía mirar con nostalgia el “ancien régime”.

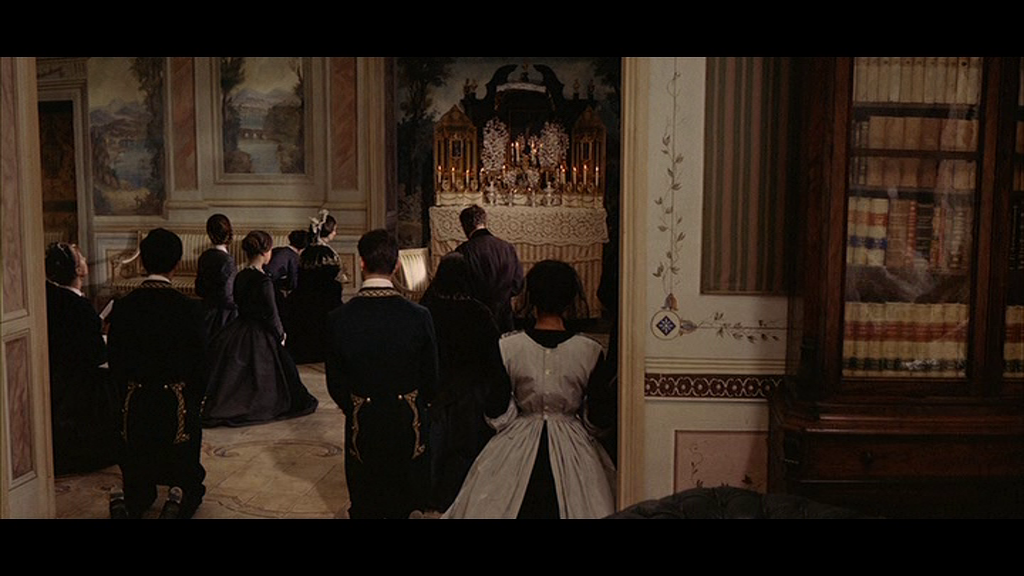

El retrato del príncipe de Salina y su entorno no carece de su sorna: padre de una familia numerosa a pesar de no haberle visto ni el ombligo a su esposa, frecuentador por ello de una amante plebeya que lo llama “principone”, y siempre flanqueado por un padre confesor que le sirve de consejero, una figura demacrada y sudorosa (excelente Romolo Valli, que, lo he comprobado para aclarar una duda que me ha perseguido largo tiempo, no era pariente de Alida Valli), don Fabrizio carece de veleidades progresistas (o si las tiene se las guarda para sí mismo), y el bienestar del pueblo le da igual, pero vota a favor del nuevo estado italiano porque se da cuenta de que es a donde lleva la corriente del tiempo, aunque no deja de sentir que todo el furor por la “tricolor” no va más allá de simples fuegos artificiales.

Mientras apenas el organista de la iglesia (Serge Reggiani) se queja de los cambios sociales que se están operando, afirmando que la esposa del alcalde, don Calogero, es hija de un repugnante personaje a quien los lugareños apodaban “Peppe Merda”, don Fabrizio pone todas sus expectativas en su sobrino Tancredi Falconeri, que se comprometerá en matrimonio con Angelica, la bella hija de don Calogero, para el disgusto de la prima de Tancredi, Concetta, que en lo sucesivo despreciará las atenciones de un militar compañero de aquel, tal vez porque entre Alain Delon y Terence Hill no se puede elegir al segundo.

Todo lo cual en cierto modo no es sino preparar el terreno para la larguísima secuencia del baile, que es donde está el meollo de la película. Lo que en la práctica es una especie de traslado de poderes se plasma en pantalla como una ceremonia suntuosa en la que la dramaturgia de toda la vida se aparca en favor de una elegante puesta en escena que sabe decir muchas cosas solo con la posición de la cámara y la disposición ante ella de los elementos (como muestra valga un botón: cuando vemos una estatua de la antigua Roma en primer término, contemplando de espaldas a los invitados, nos damos un poco cuenta de lo relativo de las alternancias políticas en la perspectiva del tiempo, y al mismo tiempo de la permanencia a la larga de elementos en su día descartados).

El despliegue escenográfico, el vestuario de Piero Tosi, la música de Nino Rota (que, en una jugada repetida después en “Ludwig”, incluye una pieza inédita de un gran compositor, en este caso Giuseppe Verdi), crean un espectáculo audiovisual que sin embargo tiene más de funeral que de fiesta, aunque solo don Fabrizio se dé cuenta de ello: están enterrando toda una forma de vida aristocrática que será reemplazada por el sórdido siglo XX de los Calogero Sedara, vistos como burgueses mediocres que no se enteran de la misa la media pero tienen dinero, y de los Tancredi Falconeri, muy guapos, detentores del poder seductor de la imagen pero en el fondo un poco huecos. Don Fabrizio, y Visconti, contemplan con ironía el cambio de paradigma sin ver del todo bien la superioridad del nuevo régimen sobre el viejo régimen, que en realidad no hace más que sustituir al Dios que otorgaba la majestad por unos valores laicos que se pueden abusar y retorcer como se quiera, llegando a un sarcasmo de una crudeza casi propia de Pasolini cuando topamos con una estancia donde se depositan orinales llenos: aristócratas o burgueses, religiosos o ateos, los ricos y poderosos van al baño de la misma manera.

Un aspecto que no me hace en exceso feliz, y que continúa un poco mi discurso sobre los (presuntos) misoginia y machismo de Visconti, es la manera en que Angelica, la hija de don Calogero y prometida de Tancredi (y nieta de “Peppe Merda”) es vista sobre todo como un trofeo para los poderosos y un símbolo del triunfo social, sin excesiva entidad como personaje. De hecho, podría argumentarse que el clímax de la película es el vals que bailan ella y don Fabrizio, esa victoria poética del viejo príncipe, que, se nos insinúa, bien podría habérsela arrebatado a su sobrino, quien sufre lo suyo durante la secuencia.

En Sicilia tal vez no estaba aún oficialmente derogado el derecho de pernada, y de todas maneras el príncipe, decadente o no, mantenía su apostura y su atractivo y era un buen bailarín (ya lo dicen por ahí: se empieza bailando…).

Renunciar a esta última conquista, resignarse a esa soledad del primer plano en que llora, hacer un último mutis ante las estrellas y hacia la lejanía, es dejar claro al mundo, aunque sobre todo a sí mismo, aquello en lo que sí era superior el viejo mundo sobre el nuevo: no en moralidad, no en justica social o legitimidad política, sino en buenas maneras y elegancia.

Es difícil no ver en el príncipe de Salina una especie de “alter ego” del propio Visconti, una figura llena de contradicciones, perteneciente a la nobleza pero intentando ser consecuente con los cambios sociales y políticos del siglo, recreándose en el dandismo de épocas pasadas (apenas “El extranjero” y “La caída de los dioses” escapan a este patrón, mientras que “Confidencias” no cuenta, pues ahí casi tenemos otra vez a don Fabrizio, encerrado en su lujoso apartamento mientras a su alrededor bullen el sexo, la droga y el rock and roll). Encontrar una expresión tan perfecta de sus temas e ideas tuvo el precio previsible: Visconti, aunque aún firmó alguna obra notable, no volvería a rayar a esta altura.

¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.

¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Yo también las he comido pero en un arrocito, tipo paella, buenísimo. Seguro que eres un buen cocinero, aunque no estés acostumbrado a los halagos!

Yo también las he comido pero en un arrocito, tipo paella, buenísimo. Seguro que eres un buen cocinero, aunque no estés acostumbrado a los halagos!

). Los créditos aparecen sobre las imágenes de las carreteras y paisajes que van cruzando en Francia e Italia, hasta llegar a la vieja casa de los Wald-Luzzati, de la cual se ocupa una vieja sirvienta, Fosca.

). Los créditos aparecen sobre las imágenes de las carreteras y paisajes que van cruzando en Francia e Italia, hasta llegar a la vieja casa de los Wald-Luzzati, de la cual se ocupa una vieja sirvienta, Fosca.