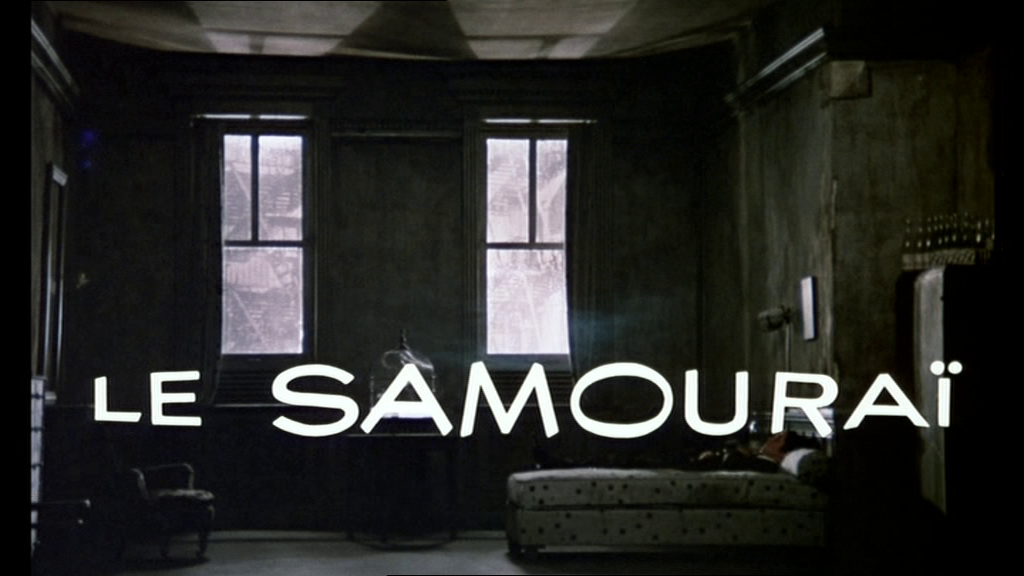

Una de las desventajas que encuentro más patentes en las retrospectivas de las filmotecas es que, por razones prácticas de organización y por razones privadas del espectador a la hora de elegir entre las distintas opciones de pases, raramente pueden ser cronológicas, lo cual disminuye el impacto de revelaciones como la que tuve al revisar “Le samouraï” después de haber visto en orden todas las precedentes, y que, horror, confirma un gran lugar común, a saber, que, al menos hasta 1967, se trata de la mejor obra de Jean-Pierre Melville.

Una película que, además, ha tenido una influencia mayúscula en el género del “thriller”, inaugurando la modalidad del asesino a sueldo solitario y frío, sin apenas vida personal pero que quizá oculta un gran romanticismo bajo su pétrea fachada. Me atrevería incluso a decir que la inexpresividad de Delon, claramente en sintonía con la estética del director, marcaría el estilo interpretativo del astro francés para los restos (en los 80 costaría esfuerzo recordar los rictus de sufrimiento del personaje de Rocco Parondi) y habría venido a cumplir el rol de un bótox que aún no existía para frenar el avance de las arrugas sobre su bello rostro (curiosamente, el plan inicial de Melville era que Jef Costello afrontara su final con una sonrisa de oreja a oreja, pero la idea se abandonó porque al parecer Delon ya había rodado una escena de muerte muy similar. Soy incapaz de imaginar a un Jef Costello sonriente).

El “nuevo Hollywood” tenía muy en mente los modelos franceses, de ahí que los “thrillers” de está época, pienso por ejemplo en “The driver” de Walter Hill, tuviesen como protagonistas a profesionales solitarios y poco comunicativos, arquetipo que luego mutaría a medida que las estrellas taquilleras de los géneros de suspense y acción fuesen siendo intérpretes muy físicos con paleta interpretativa muy limitada, desde los seminales Eastwood y Bronson hasta el ex culturista y futuro ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, pasando por toda una pléyade de karatekas belgas, hercúleos ex guardaespaldas suecos y gente similar que a buen seguro cuentan en su haber con alguna otra peli donde hacen de sicario monacal y bressoniano.

También veo aquí el germen de otras temáticas, como la de la vigilancia del estado sobre el ciudadano, que retomaría Coppola no mucho después en “La conversación”, o la de las persecuciones urbanas, con el seguimiento en el metro de Jef Costello como antecedente inmediato de la mítica secuencia de “French Connection” de Friedkin en la que Fernando Rey pone en jaque a todo el equipo de Popeye Doyle, que busca rastrear sus movimientos por la ciudad para poder demostrar sus actividades como narcotraficante.

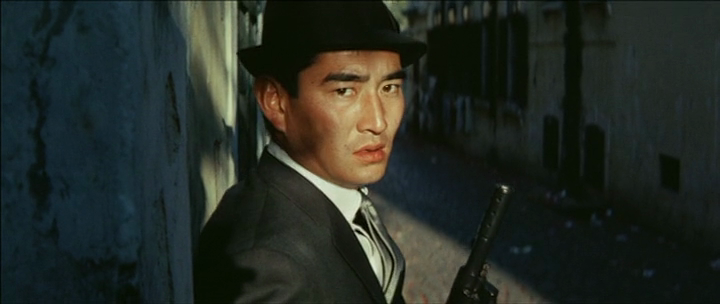

Otro motivo por el que la peli es apasionante, a saber, que es una de las primeras veces que el “thriller” occidental tendió puentes temáticos con Oriente, me ha llevado a conocer un extraño misterio. La peli, iniciándose con un rótulo de texto supuestamente extraído del Bushido, o código samurái (y en realidad escrito por el propio Melville), llevaría a un plano ascético el motivo del “honor entre ladrones” muy típico hasta ahora de mucho cine negro en general y de la producción de Melville en particular. El sicario Jef Costello, al ser un lobo solitario del que no conocemos nada, no tiene amigos a los que ser fiel, pero sí se rige por un código moral, secreto pero estricto, como puede ser el Bushido o “camino del guerrero”, del que el verdadero combatiente puede desviarse solo al precio de morir. Ignoro si Melville era aficionado al cine de yakuzas, en su modalidad “ninkyo eiga”, o “cine de caballería”, cuya temática constante, el conflicto entre el honor personal y el deber, encaja como un guante en lo que cuenta aquí el cineasta.

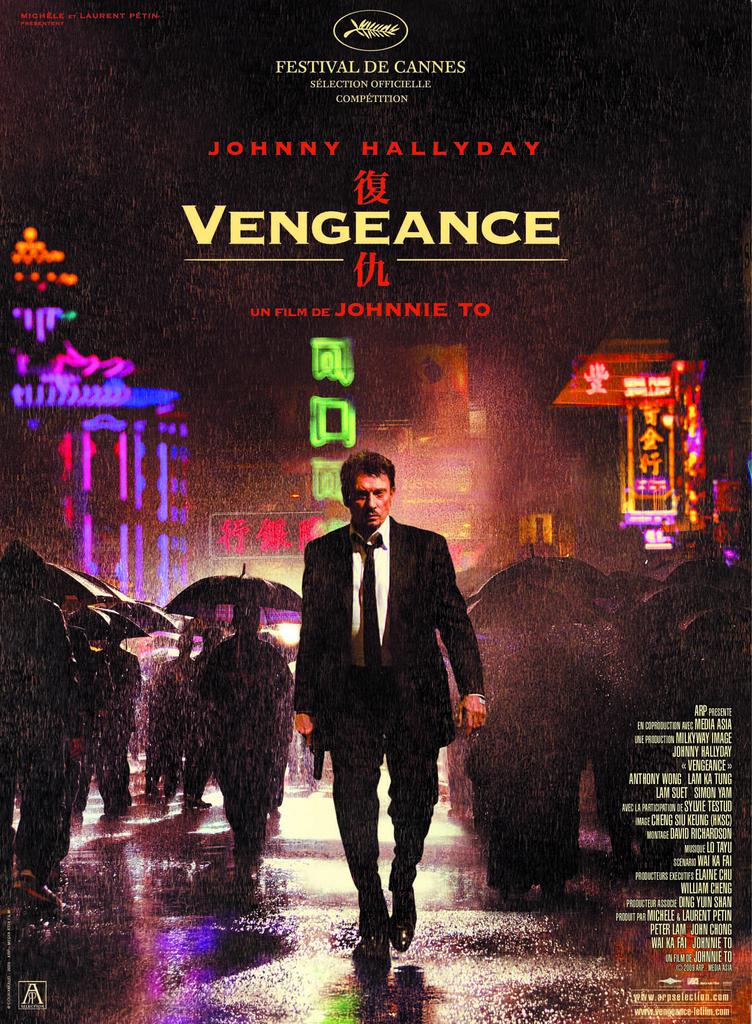

Pero más bien pienso lo contrario: de hecho, Ken Takakura, el gran astro del subgénero, apenas había comenzado su estrellato cuando Melville rodaba su película, y con el tiempo supimos que fue Oriente el que en este caso se inspiró en Occidente, con los “heroic bloodshed” de John Woo y Chow Yun-Fat tomando prestadas ideas de “Le samouraï”, y el hongkonés Johnnie To llamando en 2008 a Delon para interpretar a un personaje llamado “Costello” en su película “Vengeance” para cerrar el círculo en Asia, y recurriendo a Johnny Hallyday como reemplazo.

El misterio al que aludía antes se centra en la supuesta novela que, según algunas fuentes como por ejemplo IMDB, inspiró el guion, “The ronin”, de Joan McLeod. Aparte de introducir en su título el concepto adicional del "ronin", que es un guerrero samurái sin señor y que vende sus armas al mejor postor (el término lo utilizó John Frankenheimer como título de su película de 1998 sobre espías que se alquilan a intereses privados después de la Guerra Fría), nadie más sabe nada sobre este libro. Nadie lo ha leído. No sale ninguna foto de su portada en una búsqueda de imágenes en Google. Las únicas referencias a él son como inspirador del libreto del film de Melville. La única Joan McLeod escritora que aparece en Internet es una dramaturga canadiense que tenía 11 años cuando Melville finalizó su guion de rodaje.

Muy probablemente es una obra que no existe, una especie de broma del cineasta jugando con la convención de que el “noir” francés se basaba muy a menudo en novelas americanas de la “Série noire”, pero tampoco se hubiese tratado de la primera historia original del cineasta: tanto “Bob le flambeur” como “Dos hombres en Manhattan” se basaban en argumentos originales. Quizá fuesen argumentos mal recibidos por la crítica y Melville quisiera evitar que se lo criticara por ese ángulo. En todo caso, salvando “El ejército de las sombras”, sus películas restantes tienen un libreto filmado en solitario, sin necesidad de inventar una fuente literaria ficticia, algo que por ejemplo también hizo Jesús Franco cuando afirmaba que sus historias las sacaba de un desconocido novelista llamado “David Khune”. A alguien hace tiempo se le ocurrió la idea de hacer realidad esas inexistentes novelas, y llegó a proponerle a un servidor escribirlas y venderlas como auténticas, pero esa historia la dejo para otra ocasión.

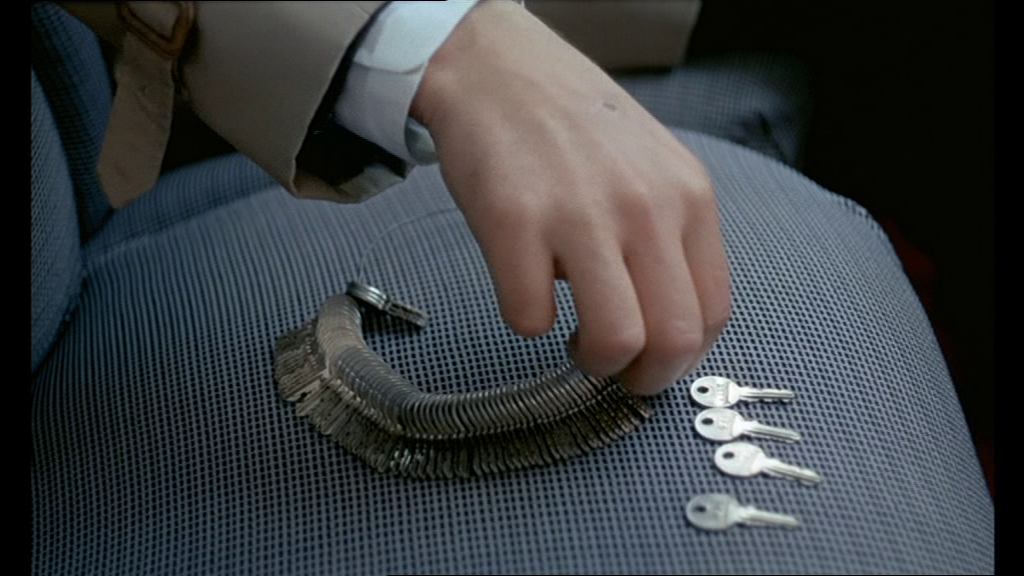

Por lo demás, otros aspectos que me llaman la atención de la película serían su ritmo, su cuidado en los efectos sonoros, el homenaje a una organista y el extraño y triste destino del canario. Me he dado cuenta de mi evolución como espectador al advertir que planos que se me hacían interminables hace años, como el de Jef tumbado en la habitación durante los créditos o el de la búsqueda de la llave correcta para el coche que se va a robar en un enorme manojo de llaves (muy parecido, por cierto, al que los “fontaneros” de la policía usan para abrir la habitación de Jef e instalar allí un micrófono: ¡los policías usan las mismas técnicas que los rateros!) ahora me parece que tienen la duración justa y mantienen admirablemente la tensión en el espectador aunque en ellos pase poco o nada. Después de que se me hiciera tan “bola” “Hasta el último aliento”, en la que se dialoga y explicita todo, la depuración casi muda del “samurai” (no se pronuncia ni una palabra hasta el minuto 10) me supo a gloria. Sé que no todos piensan como yo, pero agradezco que la película sea tan visual.

A la vez que sonora. Puesto que el título español, acertadamente, subraya el silencio en que se desarrolla gran parte de la acción, el laconismo de un solitario que necesita poco la palabra, los efectos sonoros quedan especialmente acentuados. Los pasos, los disparos, los motores de coches, el piar del canario, son notas aisladas en una partitura vacía, haciendo los sonidos más efectivos por despojamiento, al contrario que en una banda sonora más tradicional, compuesta por innumerables capas de música y ruido cuya función principal es aportar verosimilitud pero no ser escuchadas aisladamente. Aquí Melville es también minimalista, en sonido y en imagen, lo cual me plantea cierto conflicto interno porque siempre he sido maximalista, y suelo hablar con cierto desdén de las que llamo “películas austeras”. Pero aquí lo veo todo muy bien diseñado, no creo que estemos en la misma tendencia de “diseñar para que no parezca algo diseñado”. Melville es “artificial por naturaleza”, como decía de sí mismo Maurice Ravel.

Dos personajes de la película hacen música cada uno a su modo, si no contamos al malogrado, y después muy reivindicado compositor, François de Roubaix, que murió en un accidente de buceo solo 8 años después de que “Le samouraï” llegara a las pantallas. Uno de ellos es el personaje de Valérie, interpretado por Caty Rosier, que después de su actuación como instrumentista de jazz es la única testigo de uno de los asesinatos a sueldo de Jef Costello. Este personaje parece inspirado en la figura de Rhoda Scott, apodada “La dama descalza”, organista y cantante estadounidense que llegó a Francia para quedarse justo en 1967 y que aún reside en el país a sus 84 años.

El otro, músico por naturaleza, es el pájaro enjaulado de Jef, que ameniza con su constante piar el increíble plano inicial de la película, con esa nube de humo de tabaco frente a la ventana y el protagonista tumbado inmóvil en su propia jaula que es la habitación. Ya me daba algo de pena pensar en cómo Melville y su equipo debieron de zarandear la jaula para conseguir el efecto del “pájaro nervioso” gracias al cual Jef comprende que los policías han microfoneado su apartamento, pero ahora siento el doble de pena al enterarme de que el volátil fue la única baja mortal del incendio que arrasó el estudio de la calle Jenner, marcando el final de la trayectoria de Melville como cineasta independiente dueño de su propia infraestructura de rodaje. Poniéndonos simbólicos y cursis, el pájaro era como un símbolo de esa libertad creativa a la que Melville se siguió aferrando con tesón, insistiendo en usar el edificio en ruinas como sede del montaje de su siguiente obra, “El ejército de las sombras”.

¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.

¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar